Ich habe sehr erholsam geschlafen. Tanala hat wegen des drohenden Lockdowns in Madagaskar fast gar nicht geschlafen. Auch draußen treffe ich auf eher besorgte Gesichter. Der bisherige Beschluss steht: Wir fahren weiter und warten auf weitere Nachrichten. Bisher scheint noch nicht sicher zu sein, ob Madagaskar seine Grenzen wirklich schließt. Offizielle Stellungnahmen oder Beschlüsse gibt es keine. Flugabsagen gibt es keine. Buchbare Inlandsflüge gibt es ebenfalls keine. Also warten wir ab.

Die Jungs sind pünktlich im Hof und wir fahren zusammen zum Frühstück. Nachdem nach und nach alle danach zum Händewaschen zu einem Waschbecken hinter dem Restaurant gehen, mache ich das auch. Und nutze die Gelegenheit, mal „versehentlich“ in den Hinterhof des Restaurants zu stolpern und nach illegalen Lemuren oder Schildkröten Ausschau zu halten. „Huch, hier wollte ich gar nicht hin!“, murmele ich auf den verwunderten Blick einer Madagassin auf Malagasy, und verschwinde wieder Richtung Restaurant. Illegale Grusel-Tierhaltungen gibt es hier keine mehr. Etwas entspannter gehe ich vor die Tür und warte auf die anderen. Bevor wir uns wieder auf die Straße begeben, halten wir kurz an der Tankstelle. Die Taxis der Umgebung tanken auch gerade.

Die Straßenverhältnisse verschlechtern sich. Nein, eigentlich ist die Straße unterirdisch. Die Schlaglöcher sind so groß, dass ganze LKWS darin verschwinden können. Man kann das auch nicht mehr als Schlaglöcher bezeichnen, denn teils fehlt einfach über fünfzig Meter die ganze Straße. Stattdessen befinden sich LKW-tiefe Lateritsuhlen, durch die man mehr rutscht als fährt. Die schlechte Straße fällt besonders an den Brückenköpfen auf. War es gestern oft schon knapp, setzen die Landcruiser nun an fast jeder Brücke auf. Dazwischen schlendern ganze Zebuherden auf der Route Nationale einher. Ein paar wenige LKWs kämpfen sich ebenfalls gen Norden, in den Löchern wackeln und schwanken sie bedenklich. Wir kommen nur sehr langsam voran. Auf den wenigen, kurzen Strecken mit durchgehendem Asphalt versucht Léon dafür mehr Gas zu geben. Prompt übersieht er einen Hubbel in der Straße, woraufhin das Auto krachend darüber schießt. Er kommentiert es nur grinsend trocken mit „Sorry!“. Seit gestern Abend klackert Léons Landcruiser übrigens leise. Es wurde aber schon nachgeguckt und für „nicht so wichtig“ befunden. Christians Landcruiser fehlt dafür nach wie vor der Türgriff, weil sein Bastlerköfferchen leider nicht die passenden Schrauben dabei hatte.

Der Himmel zieht sich langsam zu, es sieht nach Regen aus. Es ist uns seit Stunden noch kein einziges Taxibrousse entgegen gekommen. Die Brücke bei Ambilobe scheint noch immer alternativlos zerstört zu sein. Die Straße selbst fordert ebenfalls einige Opfer. Ein Taxibrousse schleppt einen kleineren Bus ab, zwischen den beiden rostigen Gefährten klemmt als „Abschleppstange“ ein ganzer Baumstamm. Hier und da liegen Autowracks am Straßenrand, meist völlig zerstörte Taxibrousse. Da die Straßen nur noch für Geländewagen und sehr eingeschränkt für leichtsinnige LKW- und Taxibrousse-Fahrer passierbar sind, finden sich umso mehr Zebukarren darauf. Einige haben – weil Sonntag ist – sogar Glöckchen an den Charettes angebracht, viele Menschen halten Sonnenschirme.

In Port Bergé braucht Markus Zigaretten. Am Ortsausgang drehen wir nochmal um, da die anliegenden Geschäfte an der Straße keine im Angebot haben. Vielleicht gibt es welche auf dem Markt, wo auch die Taxibrousse halten? Léon deutet auf einen kleinen, dunklen Laden neben einer größeren Halle. Haufenweise Baustahl liegt auf dem Boden, vor und auf der Theke stapeln sich Kartons und Autoteile. Es riecht brutal nach Benzin. Das hindert die Frau hinter der Ladentheke aber nicht daran, fröhlich Zigaretten zu verkaufen, die ein Teil der Käufer sich gleich noch im Laden ansteckt. Normal werden die Zigaretten hier einzeln verkauft. Markus darf statt fünf Einzelzigaretten sogar fünf Schachteln erwerben. Im Tütchen. Ansonsten gibt es noch genau ein gekühltes Getränk: Die letzte Cola in der Wüste sozusagen. An der Taxibrousse-Station bietet ein Mädchen gegrillte, riesige Grillen auf einem Blechteller an. Leider haben wir nicht so viel Zeit, sie zu probieren.

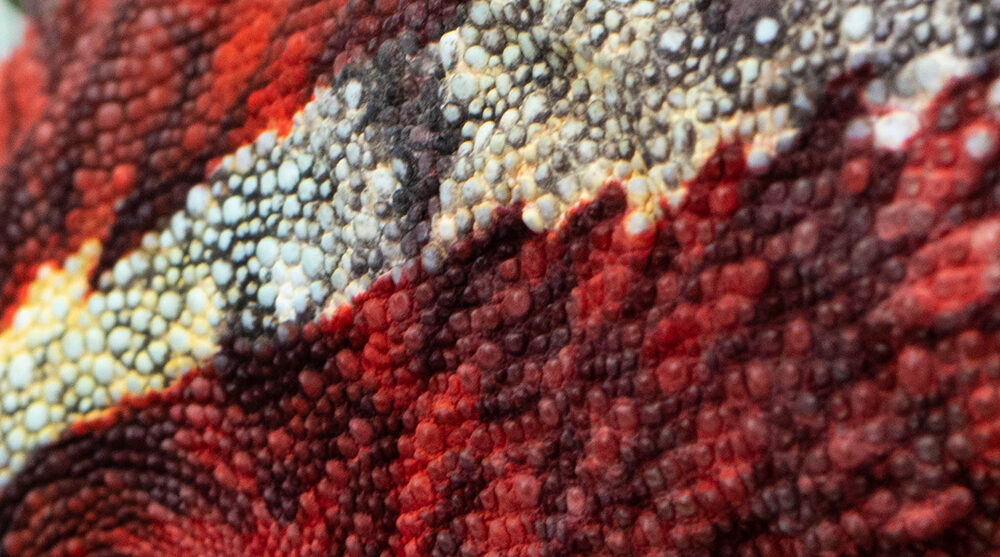

Am Mittag erreichen wir Ankaramibe. Ein kleiner Junge steht am Straßenrand und winkt mit einer weißen Plastiktüte. In der anderen Hand hält er an einer Kordel zwei zappelnde Tenreks, die kopfüber herunter baumeln. Diese kleinen Säugetiere werden hier gerne gegessen, weil sie häufig vorkommen und relativ einfach zu fangen sind. Wir durchqueren die kleine Stadt mit ihren wenigen Steinhäusern und vielen Holzhütten, dann biegen wir in Richtung der Schule ein und parken vor einem großen Mangobaum. Dass Sonntag ist, merkt man sofort. Innerhalb kürzester Zeit bildet sich eine Menschentraube um uns herum. Alle haben Zeit, zu schauen, was die Vazaha da im Gebüsch machen und fotografieren. Sehr schnell finden wir etliche hübsche Pantherchamäleons, Männchen und Weibchen. Während sich entlang des Weges im Gebüsch die verschiedenen Fototeams postieren, kommen mehr und mehr Menschen zum Zuschauen.

Chrissi nutzt die Gelegenheit, um an die vielen Kinder einige unserer Malbücher zu verteilen. Innerhalb von Minuten verschwinden die Malbücher, locken dafür aber noch mehr Kinder an. Strahlende Gesichter, neugierige Eltern, misstrauische Blicke auf die Chamäleons. Nach 80 Malbüchern beschließen Chrissi und Mamy einen kurzfristigen Ausgabestopp. Martin holt derweil rund hundert Würfel heraus, die er an Jugendliche und Erwachsene verteilt. Wer schon einen Würfel hat, erkennt man sofort: Der stolze Besitzer hat jetzt eine Hand in der Hosentasche um das kleine Geschenk. Dann zeigen Martin und Andry, was man mit den Würfeln spielen kann. Spontan entsteht eine Würfelrunde mitten auf dem Weg. Wie genau das Spiel funktioniert, verstehe ich nicht, aber ich widme mich auch lieber den Tieren. Andry, Léon und Mamy werfen jeweils drei Würfel und versuchen scheinbar damit, eine bestimmte Zahl zu erreichen. Wer am nächsten dran ist, gewinnt. Oder so ähnlich.

Ich fotografiere solange mit Markus die Pantherchamäleons. Zwei unterschiedlich gefärbte Männchen und vier Weibchen entdecken wir im Umkreis von vielleicht fünfzig Metern. Ein Pärchen sitzt unweit voneinander hinter einer Art Betonplattform, die vermutlich mal für einen Wasserspeicher gedacht war. Eine junge Frau bringt sogar ein Jungtier auf einem kleinen Ast. Sie verspricht, es später genau an seinen Fundort zurückzusetzen, und bekommt einen kleinen Obolus dafür.

Hinter dem Ortsausgang von Ankaramibe erwartet uns die größte Katastrophe der Straße bisher: Noch größere, noch tiefere Lateritlöcher. Dazu beginnt es zu regnen. Über gute zwanzig, dreißig Meter fehlt Asphalt, stattdessen haben sich schmale Fahrrinnen tief in den Laterit gebohrt. Die Fahrrinnen sind derart tief, dass selbst LKWs kaum noch herausgucken. Die tiefsten Stellen liegen tief unter schlammigem Wasser. Man muss zügig hinein- und wieder herausfahren, sonst bleibt man stecken. An einem der Lateritlöcher müssen wir warten, weil uns drei Taxibrousse und ein LKW entgegen kommen. Ein roter, alter Mercedes-Bus fährt mehrfach in die Lateritsuhle hinein und dann doch wieder rückwärts heraus, weil er nicht über eine unebene Stelle kommt. Schließlich fährt der Fahrer mit so viel Schwung in den Laterit, dass der Bus extrem zur Seite kippt. Nur ein Windhauch fehlt, dann würde der ganze Bus umkippen. Doch der Fahrer hat Glück – mit einem Krachen fällt das Taxibrousse zurück auf alle vier Reifen und schafft es aus dem Loch heraus. Der LKW-Fahrer dahinter hat die Misere beobachtet. Er nutzt nun eine andere Technik: Er setzt zurück und fährt sein tonnenschweres Gefährt mit einem solchen Schwung in die Lateritsuhle, dass er auf der anderen Seite regelrecht herausschießt und nur knapp an uns vorbeischrappt.

Hinter Djojahely halten wir an einem kleinen Bambuswald. Der Himmel ist bedeckt, es nieselt. Etliche Kinder mit kleinen Ziegenherden ziehen an uns vorbei. Markus, Lars, Frank, Philipp und Katie klettern durch den Straßengraben ins Gebüsch, um nach Taggeckos Ausschau zu halten. Tatsächlich tauchen trotz des schlechten Wetters einige Phelsuma grandis auf. Außerdem gibt es Phelsuma seippi und sehr weit weg und sehr klein Phelsuma laticauda und klemmeri zu sehen. Lars schafft es ein zweites Mal, einem Wespennest zu nahe zu kommen und flüchtet fluchend aus dem Bambus heraus. Zum Glück erwischt es ihn nicht allzu schlimm. Ich halte mich – wegen der Wespen, aber vor allem wegen des extrem scharfen Bambus – fern vom Bambuswald und schaue nur von außen nach Tieren. Mamy hält derweil ein uns entgegen kommendes Taxibrousse an, das offensichtlich Ambilobe als Abfahrtsort hatte. „Ist die Straße wieder frei?“, fragt er den Fahrer. „Ja“, sagt der, „sie haben einen anderen Weg gebaut.“ Von hinten im Taxibrousse mischt sich ein zweiter Mann ein, der weitere Informationen dazu hat. Das Militär habe eine neue Straße gebaut. „Es gibt eine neue Brücke!“, sagt er. Das sind gute Nachrichten!

Als wir den Hügel vor Ambanja erreichen, bin ich irgendwie erleichtert. Wir sind fast da. Der Sambirano begrüßt uns mit hohem Wasserstand und die Stadt ist so chaotisch, bunt und laut wie immer. Die große Allee hinter der Stadt hat ihr Aussehen massiv verändert. Viele der riesigen Mangobäume wurden gefällt, plötzlich ist es sehr hell zwischen all den Verkaufsständen und Cyclo-Pousse-Fahrern. Ganze Holzlager liegen am Straßenrand, teils haben die Bäume zwei Meter Durchmesser gehabt. Da Sonntag ist, haben die meisten Verkaufsstände geschlossen. Nur Kat gibt es zu kaufen, davon aber reichlich und quasi an jeder Ecke. Endlich erreichen wir die Mangroven.

Noch vor Sonnenuntergang kommen wir in Ankify an. Joel begrüßt uns, er ist der einzige anwesende Angestellte des Hotels. Unsere Bungalows liegen rechts des Restaurants, da die Hütten am Strand gerade neue Dächer bekommen. Joel hat ganze zwei kalte THB im Kühlschrank, davon liegt eines offenbar schon so lange, dass es um ist. Wir beschließen gemeinschaftlich, direkt zum Hafen von Ankify zum Abendessen zu fahren. Der kleine Laden von Mama Be hat geschlossen. Ihre Tochter gegenüber berichtet, dass sie momentan frei habe. Überhaupt sind nur zwei Läden geöffnet, der direkt an der Ecke zur Treppe und gegenüber. Wir rücken Stühle und Tische zusammen, so dass ein buntes Sammelsurium aus Plastiksonnenstühlen, selbst gezimmerten Holzbänkchen und Hockern entsteht. Zu Essen gibt es frisch aus der Pfanne Brochettes ohne Fett, frischen Fisch mit Sakay und Reis. Und sogar Reis mit kleinen Zebuteilen taucht auf. Da die Reisportionen hier madagassische Ausmaße haben und damit ungefähr meinem Monatsbedarf an Reis entsprechen, teile ich mein Abendessen mit einem beigen Hund. Der ist sehr dankbar dafür und solange niemand hinguckt, stört es auch keinen. Der Hafen von Ankify ist nahezu menschenleer.

Zurück im Hotel packen wir den Dzama-Rum aus. Wir können langsam wirklich ein bisschen Rum vertragen, zumal es keinerlei Neuigkeiten zum geplanten Lockdown-oder-nicht gibt. Wenn Joel nicht gerade schlummert, schneidet er Limetten für den Rum. Honig taucht auch aus irgendeinem unserer Geländewägen auf. Und schon gibt es eine leckere Limetten-Honig-Rum-Mischung, die furchtbar schnell in den Kopf geht. Es wird ein feucht-fröhlicher Abend unter Freunden. Über Funk bestelle ich bei Frank, Jutta, Lars, Philipp und Katie, die schon wieder im Wäldchen gegenüber herumkriechen, wenigstens die Koordinaten eines hübschen Brookesia minima-Fundes. Als die fünf zurückkommen, berichten sie von allerlei netten Reptilien. Brookesia minima war jedoch keines dabei. Naja, die Lage ist einfach: Kein Minima, kein Rum. Gut, er wäre jetzt eh schon fast leer. Wir teilen die Reste trotzdem noch, bevor alle ins Bett fallen.